Gaza : faut-il encore tendre le micro aux représentant·es israélien·nes ?

Clara Barge - - Déontologie - 66 commentairesRemous dans le groupe RMC-BFM après des interviews de responsables israélien·nes

Les invitations rapprochées d'Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne puis d'Hen Feder, porte-parole de l’ambassade d’Israël en France, qui ont tous deux nié la famine à Gaza, ont provoqué d'importants remous dans les deux rédactions de BFM et RMC. Faut-il encore tendre le micro aux représentant·es de l’État hébreu, et si oui dans quelles conditions ? ASI a posé la question à plusieurs spécialistes. Parmi eux, Pascal Boniface et Alain Gresh.

"Il n'y a pas de famine à Gaza", affirmait Olivier Rafowicz en direct de BFM Story, vendredi 25 juillet, tandis que l'ONU alerte sur le "pire scénario en cours" de famine à Gaza et que le bilan humain atteint plus de 60 000 Palestinien·nes tué·es par l'armée israélienne.

Invité par Jean-Wilfrid Forquès dans son émission de 18h, le porte-parole de l'armée israélienne était amené à réagir sur la reconnaissance française de l'État palestinien suite aux déclarations d'Emmanuel Macron. "Avant de vous répondre, si vous le permettez, je voudrais répondre aux accusations mensongères de famine et de génocide" ; en réalité, Olivier Rafowicz ne répondra jamais à la question de Jean-Wilfrid Forquès. Il profite de ce moment pour répandre plusieurs contre-vérités et diffuser sa propagande militaire : l'aide humanitaire des Nations Unies serait détournée par le Hamas, des mensonges démentis par l'USAID, l'agence de développement du gouvernement américain. Jean-Wilfrid Forquès tente de le recadrer, mais le colonel continue, "attendez, je finis". Le journaliste arrive finalement à lui soumettre les chiffres du Programme Alimentaire Mondial (PAM) : 90 000 femmes et enfants ont besoin d'un traitement nutritionnel d'urgence à Gaza.

L'embarras suit dans la rédaction de la chaîne. Le lendemain, la Société des Journalistes de BFMTV prend ses distances, via un post publié sur X : "La SDJ de BFMTV tient à rappeler que ces propos n'engagent pas la rédaction". Ils et elles rappellent que les mots employés par le colonel "contredis[e]nt tous les éléments factuels et documentés par les ONG et nos confrères journalistes sur place, qui sont eux-mêmes en proie à cette famine, comme l'ont rappelé nos journalistes à l'antenne".

Plusieurs journalistes ont alors sollicité la SDJ pour interroger la direction, informe la société de rédacteur·ices à Arrêt sur Images, contactée à la suite de la publication du communiqué. "Au vu des propos qu'il a tenus, et bien que nos journalistes l'aient questionné et relancé à l'antenne, nous comptons soulever la question [de ses futures invitations] à la rentrée, lors du prochain comité éditorial entre la SDJ et la direction

", explique Alexandra Gonzalez, présidente de la SDJ de BFMTV.

Semblables remous ont agité un média du même groupe. Le 27 juillet, RMC

invite Hen Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Lui aussi nie la crise alimentaire : "Il n'y avait aucun risque de famine à Gaza, c'est une campagne très bien organisée par le Hamas" - Sébastien Krebs, le présentateur de l'émission, met Hen Feder face aux rapports alarmants des ONG.

"On a eu plusieurs remontées de journalistes gênés de l'invitation

", confie là aussi à ASI un membre de la SDJ de RMC. "Des remontées qui ont ouvert le débat suivant : « fallait-il inviter un porte-parole qui multiplie les fake-news ? »". Le journaliste de RMC estime toutefois que "le présentateur Sébastien Krebs a fait son travail en répondant factuellement aux fake news flagrantes du porte-parole israélien". La séquence a été promue par RMC, sur les réseaux sociaux, avec la citation de Feder sur l'absence de "risque de famine à Gaza".

Dérangé par cette invitation, un journaliste membre de la SDJ de RMC, sous couvert d'anonymat, pose la question : "Sous prétexte qu'ils crachent leur propagande, faut-il s'interdire d'inviter des représentants d'une entité incontournable dans l'actualité ? Ça me semblerait totalement anti-journalistique".

"Anti-journalistique" ? La plupart des journalistes ou chercheurs, avec lesquels ASI a pu s'entretenir au cours de cette enquête n'appellent pas non plus à boycotter les représentant·es israélien·nes. Mais tous s'accordent sur un point : tendre le micro aux responsables israélien·nes exige plusieurs conditions, un devoir de prudence et de retenue éthique. C'est le cas par exemple de Yann Guegan, vice-président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), "Ce qui peut poser question, déontologiquement, c'est le cadre dans lequel l'interview est conduite : les médias ont une liberté de ton, mais doivent sauvegarder le respect des faits et ne pas omettre d'information essentielle sur ce qui se passe à Gaza

". En ajoutant qu'en contexte de guerre, "l'interview d'un belligérant demande encore plus de prudence

". Dans un contexte de violence de masse, peut-on encore considérer cette parole comme légitime, audible, constructive ? La question est la suivante : comment livrer cette parole, dans quelles conditions, à quelle fréquence et avec quelles responsabilités ?

Alain Gresh, fondateur d'Orient XXI et d'Afrique XXI et spécialiste du Proche-Orient, interviewé par ASI, propose plusieurs pistes.

Une parole décontextualisée

Il identifie deux angles morts sur la contextualisation des responsables israélien·nes. Selon lui, lorsqu'un·e membre du gouvernement israélien ou de l'armée prend la parole, "les journalistes ne rappellent jamais que le Premier Ministre de cet État est inculpé de crimes de guerre, de crime contre l'humanité et soupçonné de génocide par le droit international".

Aussi, le blocus médiatique de la bande de Gaza est trop rarement mentionné en début d'interview. Pourtant, il empêche la présence indépendante de journalistes internationaux et opère dans une logique d'occultation de la réalité à Gaza. "Quand on interviewe un responsable israélien, la première chose à rappeler est qu'Israël interdit l'entrée de journalistes à Gaza ! C'est le premier conflit où les journalistes n'ont pas accès au terrain depuis aussi longtemps", souffle Alain Gresh. Sky News, la chaîne d'information basée à Londres, invitait David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien, le 28 juillet 2025. La présentatrice, Jayne Secker, a conclu l'interview de la sorte : "Pour rappel, les médias internationaux sont empêchés de travailler depuis Gaza par Israel, nous ne pouvons vérifier de manière indépendante les affirmations de David Mencer".

L'impartialité, tant attendue

Alain Gresh parle d'une "disproportion totale" entre porte-paroles palestinien·nes et israélien·nes. "Bien sûr, il y a un blocus médiatique, mais si les chaînes d'information voulaient avoir des correspondant·es sur place, elles auraient pu trouver : nous avons trouvé quelqu'un, [Rami Abou Jamous] pour Orient XXI !", s'indigne l'ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique.

Rami Abou Jamous, journaliste à Gaza, a justement répondu à ASI. Lui est "contre priver un camp de parole, car c'est ce qui a été fait aux Palestiniens pendant des années".

Le journaliste gazaoui, qui travaille pour plusieurs médias francophones, s'estime "favorable

à la présence des représentants officiels ou idéologiques d'Israel sur le plateau

", à condition que les Palestinien·nes bénéficient "de la même considération de leur parole, crédible, légitime, et non pas mise en doute en permanence

".

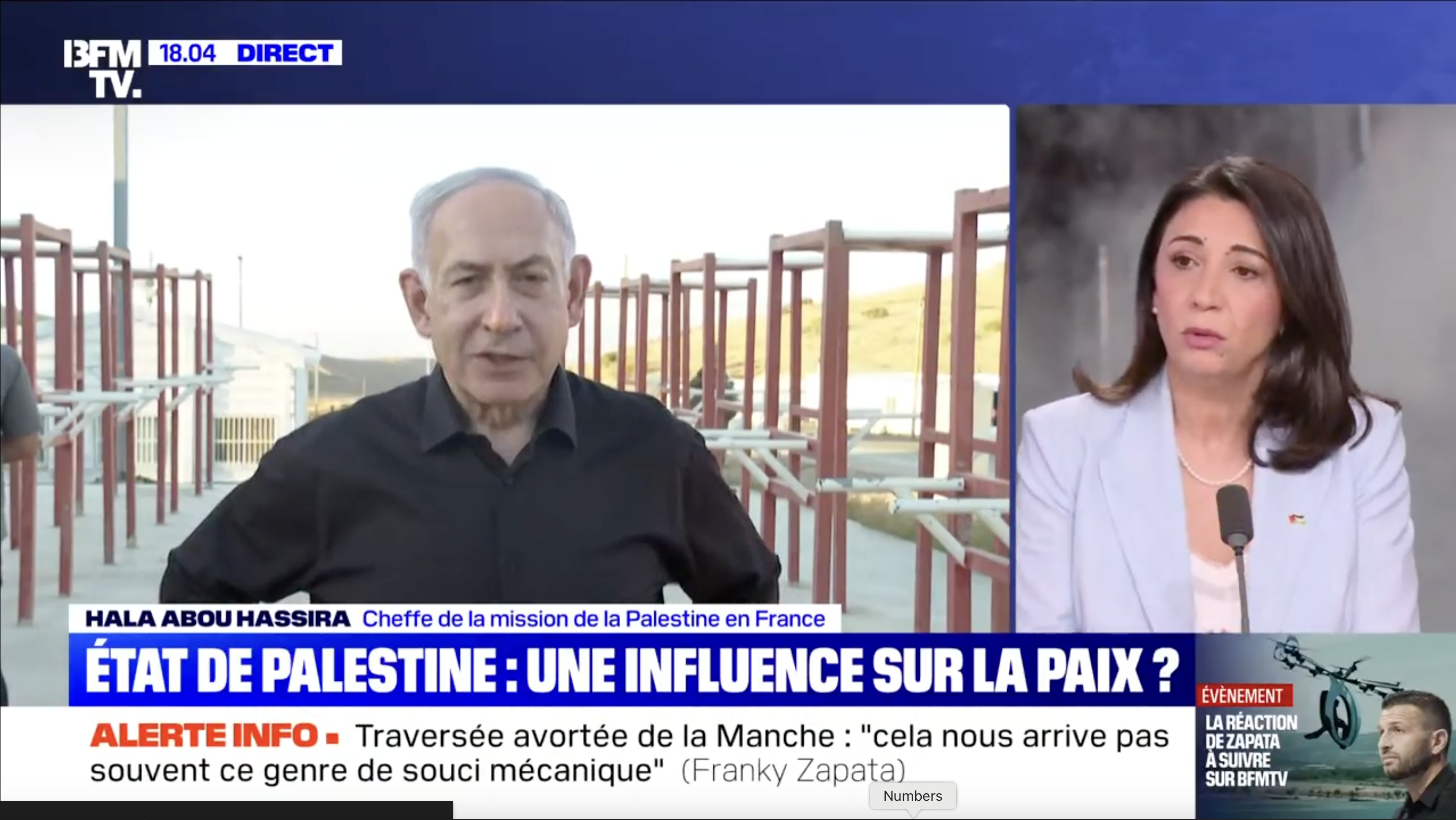

De ce point de vue-là, les lignes bougent depuis plusieurs semaines dans la plupart des médias mainstream. À titre d'exemple, la prise de parole d'Olivier Rafowicz que nous commentions ci-dessus sur BFMTV, a succédé à l'interview d'Hala Abou Hassira, cheffe de mission de la Palestine en France. Tous·tes deux ont eu un temps de parole similaire. Jean-Wilfrid Forquès précise d'ailleurs en fin de séquence : "la rédaction donne la parole aux différents protagonistes de ce conflit qui dure depuis des années".

L'équilibre lui-même peut être interrogé dans un contexte colonial, selon Thomas Vescovi,doctorant en sciences politiques à l'EHESS, membre du collectif Yaani et auteur du chapitre "Les médias face à la guerre" dans Gaza, une guerre coloniale

(Sindbad-Actes Sud, 2025). Son point de vue : "Même si l'on tente de créer un équilibre, il y a déséquilibre : dans un contexte colonial comme Israël en Palestine, l'asymétrie en termes de rapport de force ne permet pas de créer un cadre de débat et une parole égale entre le colonisé et le colonisateur

". Ainsi, "non légitime

" est pour lui la parole des responsables israélien·nes,"à défaut de véhiculer des informations intéressantes, utiles et pertinentes, elle relaie la communication d'un État qui justifie sa politique, accusée de crimes contre l'humanité

".

Contradiction impossible ?

La présence d'interlocuteur·ices potentiel·les porteur·ses de messages propagandistes est justifiée si l'interview est munie de solides arguments pour contredire les affirmations erronées, outrancières, exagérées voire complètement fausses - mais pour Olivier Rafowicz, les plateaux des chaînes d'information françaises sont trop souvent un terrain conquis.

Et la contradiction est risquée. Deux journalistes ont tenté de recontextualiser les propos du porte-parole de l'armée, au risque d'être rappelés à l'ordre. Ainsi, en novembre 2023, le journaliste Mohamed Kaci, après une interview musclée de Rafowicz, s'est retrouvé au cœur d'un conflit entre la direction de TV5 Monde et les journalistes de la chaîne, documenté par ASI à l'époque. Il y eut aussi l'interaction houleuse entre Julien Pain et Olivier Rafowicz. Alain Gresh émet l'hypothèse selon laquelle "ces interactions ont peut-être eu des conséquences sur les autres journalistes, qui peuvent avoir peur d'être désavoués comme Mohamed Kaci, qui crée une peur de confronter les représentants israéliens". Sous couvert d'anonymat, un journaliste évoque aussi, auprès d'ASI, la "pression" exercée par le porte-parole sur les journalistes, et son "attitude brutale".

Désinformation en direct

Ces invitations répétées participent à une légitimation implicite des discours de ces représentant·es, même lorsqu'il s'agit de propos mensongers ou contraires aux faits établis. Une parole crédibilisée malgré les nombreuses fake-news véhiculées. Interviewer ces responsables implique de "connaître son sujet, anticiper les mensonges pour les contredire", estime Alain Gresh.

Selon le géopolitologue Pascal Boniface, interviewé par ASI, l'ensemble de ces éléments participent à créer "une exception israélienne". Le chercheur en relations internationales parle d'un "campisme" des médias occidentaux du côté d'Israël, où "malgré les massacres, on continue d'inviter les responsables israéliens - ce que l'on a arrêté de faire pour la Russie depuis bien longtemps". Le spécialiste de la question israélo-palestinienne partage l'analyse des autres personnes interrogées : "Les représentants de l'État d'Israël sont des acteurs centraux, le problème n'est pas de les inviter en plateau, mais la façon dont on les invite, dont on adhère à leur narratif".

Risque de complicité

Médias comme État, les discours véhiculés en période de guerre et de propagande posent également des questions de responsabilité juridique. À la question d'une potentielle complicité des médias, Alain Gresh accuse : "Par le récit du 7 octobre comme un événement ne s'inscrivant dans aucune histoire, à travers un récit justifiant pendant des mois le récit israélien, ou en taisant ou relativisant les massacres, les médias occidentaux sont en partie complices du génocide". La Cour pénale internationale prévoit de pouvoir inculper certains acteurs de complicité de génocide. "Il ne serait pas étonnant que dans vingt ans, certains médias soient concernés", estime même Alain Gresh. Parmi ces médias, Pascal Boniface désigne la chaîne de télévision i24News, basée en Israël, dont les programmes sont diffusés en plusieurs langues, notamment en anglais et en français. "Les propos génocidaires tenus sur i24NEWS auraient de quoi être sanctionnés : des propos d'incitation à la haine ou même parfois d'apologie du crime de guerre".

Et quelle complicité vis-à-vis du "blocus médiatique", qui empêche les journalistes d'entrer à Gaza ? "Collectivement, les médias ont accepté le blocus des journalistes sur place", juge Pascal Boniface. Que faire tant que ce blocus est en place, et empêche les journalistes de recueillir de manière indépendante la réalité du terrain ? "Le boycott pourrait être un argument : vous nous refusez d'entrer, on refuse de vous inviter", complète Pascal Boniface, en écho à la position d'Alain Gresh, pour qui l'initiative devrait être "internationale". Micro tendu sous condition : pour le journaliste, la profession pourrait "r

efuser de donner la parole aux officiels israéliens, tant que Gaza n'est pas ouverte au reste du monde".