Bolivie : "démission" ou "coup d'Etat" contre le président Morales ?

Laura Raim - - 64 commentairesAlors que le président indigène de gauche déchu s'estime victime d'un "coup d'Etat", affirmant qu’un mandat d’arrêt "illégal" a été émis contre lui, les grands médias internationaux persistent à parler d'une simple "démission".

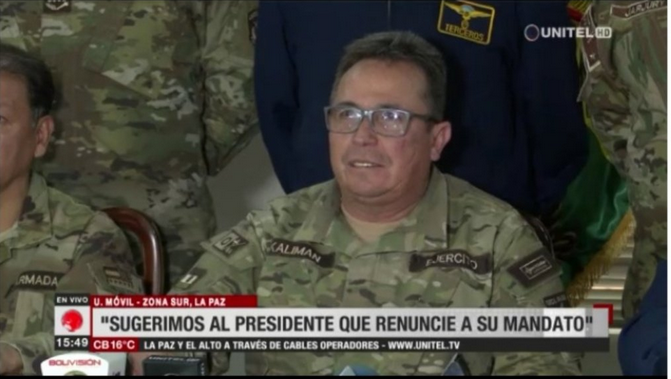

"Je renonce à mon poste de président" a déclaré dimanche 10 novembre le président bolivien Evo Morales, peu après que le commandant général de l'armée Williams Kaliman lui ait "demandé"de

démissionner afin "de permettre la pacification et le maintien de la

stabilité".

"Nous nous joignons à l’appel du peuple bolivien de suggérer à monsieur le président Evo Morales de présenter sa démission pour pacifier le peuple de Bolivie", avait également annoncé le commandant général de la police, le général Vladimir Yuri Calderon.

Un général et un commandant de police qui "demandent" ou "suggèrent" à un président élu de démissionner, de loin,

ça pourrait ressembler à un coup d'Etat.

C'est en tout cas ainsi que l'a vécu le principal intéressé : "D’abord, ils [l’opposition] ont pris le prétexte de la fraude, puis

ils ont demandé un second tour, puis de nouvelles élections, puis

maintenant ma démission (…), c’est un coup d’Etat", a déclaré le leader indigène de 60 ans à la

télévision vénézuélienne, Telesur, dimanche midi.

Alors qu'Evo Morales, qui a officiellement demandé l'asile au Mexique lundi soir, s'est retranché dans une destination inconnue dans le centre du pays, des Boliviens ont saccagé sa maison personnelle à Cochabamba. La veille, c’était la maison de la sœur du dirigeant qui avait été incendiée et les médias d’État occupés.

La casa de Evo Morales saqueada y destrozada por los fascistas, mientras él huye a Argentina. Alfombra roja al fascismo para que persiga a todo el que le de la gana sin resistencia. pic.twitter.com/wFdaolSboo

— BajoElCieloDeMoscú (@VuelvaLaURSS) November 10, 2019

Dès vendredi soir, Morales faisait part de ses craintes : "Notre

démocratie est en danger à cause du coup d'Etat en cours que des

groupes violents ont lancé contre l'ordre constitutionnel". Le président déchu a également annoncé dimanche qu’un mandat d’arrêt "illégal" avait été émis contre lui.

Une information démentie par Vladimir Yuri Calderon, mais confirmée par le leader régional Luis Fernando Camacho, acteur clé du mouvement contre Morales : "Confirmé!! Ordre d’arrestation pour Evo Morales!! La police et les militaires le recherchent dans le Chaparé"

, a écrit sur Twitter celui qui s’est rendu plus tôt au siège du gouvernement à La Paz pour y remettre symboliquement une lettre de démission à signer par Evo Morales, ainsi qu’un exemplaire de la Bible.

Présenté par les dépêches AFP comme "le leader le plus visible et le plus radical de l’opposition", cet avocat et chef d’entreprise catholique, très lié aux milieux d’affaires et agro-industriels de l’Est (riche) du pays, avait demandé une semaine plus tôt aux militaires et à la police de se joindre à l’opposition. Il réclame désormais la mise en place d’un "gouvernement de transition" composé de membres des comités civiques et de militaires.

La police a aussi arrêté la présidente du Tribunal suprême électoral TSE, Maria Eugenia Choque, sur ordre du parquet, qui enquête sur des irrégularités commises dans le scrutin d’octobre, ainsi que le vice-président du TSE, Antonio Costas. Tous deux, emmenés par des hommes cagoulés ou masqués, ont été présentés aux médias au pied d’une estrade où se trouvaient assis des gradés de la police.

"Explosions de joie"

Ce n'est toutefois pas le terme de "coupd’État" que les grands médias internationaux ont choisi pour traiter la "démission" du chef d'Etat de gauche au pouvoir depuis 2006, trois semaines après sa réélection contestée à un quatrième mandat. Si la presse a rapporté les déclarations des gouvernements argentin, cubain et vénézuélien, "alliés traditionnels" de Morales, - mais aussi russe-, condamnant "un coup d'Etat", les articles présentaient surtout sa "démission forcée" comme le résultat de "trois semaines de contestation" dans la rue et consacraient le plus gros de leurs reportages aux "explosions de joie"et aux témoignages euphoriques de Boliviens remerciant "Dieu de nous avoir libéré du dictateur", et se réjouissant de ce "que la démocratie soit de retour après tant de tyrannie". Seuls les mouvements politiques sympathisants, sur les réseaux sociaux, présentaient l'événement comme un "coup d'Etat",

émanant de la droite dure, dont les bastions se trouvent dans l’Est du pays.

Évoqué en passant dans l'article publié dimanche sur le site du Monde (qui n'a même pas traité le sujet dans sa publication papier datée du 12 novembre), le fait que plusieurs ministres et députés du parti de Morales aient démissionné le même jour après que leur maison ait été "incendiée" et "pillée" ou leurs proches pris "en otage" ou "agressés" ne suffisait pas à altérer la tonalité plutôt positive du compte-rendu, qui affirme comme une quasi évidence le fait que le premier tour aurait été entaché d'irrégularités, légitimant les manifestations et les demandes de démission.

Des "irrégularités"?

Est-ce si simple ? Le dimanche 20 octobre, Morales a été réélu dès le premier tour, avec 47% des voix, contre 36% pour le candidat conservateur Carlos Mesa, l'avance de plus de dix points lui permettant en effet d'éviter un deuxième tour. Pourquoi cette victoire a-t-elle immédiatement été qualifiée de suspecte ? Alors que les premiers résultats partiels pointaient dimanche soir vers un second tour entre Morales et Mesa, de nouveaux résultats diffusés lundi par l’autorité électorale donnaient quasiment la victoire au chef de l’Etat sortant. Dès lundi, les observateurs de l’Organisation des Etats américains (OEA) ont fait part de leur "profonde inquiétude et surprise face au changement radical et difficile à justifier concernant la tendance des résultats préliminaires", sans avancer d'explications.

Avant même que les autorités aient terminé le décompte des voix, Mesa a prévenu lundi qu'il exigerait un second tour : "Nous n’allons pas reconnaître ces résultats qui font partie d’une fraude réalisée de manière honteuse et qui est en train de placer la société bolivienne dans une situation de tension inutile".

Le 30 octobre, le gouvernement a finalement accepté que l’OEA réalise un audit du scrutin. Or le rapport préliminaire, rendu dimanche, pointe de "graves irrégularités"du processus électoral et "une claire manipulation" des systèmes informatiques. L’OEA juge statistiquement peu probable qu’Evo Morales ait obtenu la marge de 10 % nécessaire pour être élu et invite la Bolivie à se doter de nouvelles autorités électorales avant la tenue d’une nouvelle élection. Dès la publication du rapport, le secrétaire d’Etat de Donald Trump, Mike Pompeo, a déclaré que les Etats-Unis soutenaient l’option de l’organisation de nouvelles élections.

Le parquet bolivien a immédiatement annoncé avoir ouvert une enquête sur les membres du tribunal suprême électoral, qui encadraient les élections, pour de "présumés faits irréguliers". Sans reconnaître la moindre fraude, Morales a cependant consenti dimanche à convoquer de nouvelles élections. Mais ce recul partiel n'a pas suffi à ramener le calme, l'opposition réclamant le départ pur et simple du président.

Or comme l'explique un papier du Center for Economic and Policy Research (CEPR), le bond entre les résultats du dimanche et de lundi s'explique très bien par "des raisons géographiques" : "le soutien pour Morales est beaucoup plus fort dans les régions pauvres et rurales" souvent dépourvues d'internet, d'où les procès verbaux des résultats prennent davantage de temps à être envoyés et enregistrés. Dans un article paru sur le site du journal américain de gauche The Nation, le directeur du CEPR Marc Weisbrot rappelle que ce n'est pas la première fois que l’Organisation des Etats américains (OEA), basée à Washington, pèse sur l'interprétation d'une élection sous pression américaine. Alors qu'ils n'avaient pas observé d’irrégularités lors de l'élection de Jean-Bertrand Aristide à Haïti en 2000, l'OEA a ensuite modifié sa version des choses, questionnant subitement la méthodologie utilisée pour calculer le pourcentage des votes pour le Sénat. Un repositionnement qui avait contribué à légitimer l'éviction d'Aristide en 2004.

Arrivé au pouvoir en 2006, Morales avait été réélu depuis avec une large majorité des suffrages (plus de 60 % aux scrutins de 2009 et 2014). En 2014, Serge Halimi notait dans Le Monde diplomatique que cet exploit électoral couronnait "une chute de la pauvreté de 25 %, un relèvement du salaire minimum réel de 87 %, la baisse de l’âge de la retraite et une croissance supérieure à 5 % par an, le tout depuis 2006". Un succès que la plupart des médias français n'ont pas jugé utile de rappeler, alors qu'il permettrait de comprendre les relativement bons résultats de Morales au premier tour. L'article du site russe RT est en effet l'un des rares à mentionner le fait que "son mandat aura été marqué par un net recul de la pauvreté et de l’analphabétisme".

Il est cependant indéniable que le président a vu sa popularité s'éroder depuis quelques années. Morales, comme d'autres représentants de la "vague rose" qui avait déferlé sur l'Amérique latine dans les années 2000, a paradoxalement été victime de son succès. Comme l'expliquait Jean-Luc Mélenchon dans notre émission, les populations ayant bénéficié de ses politiques fortement redistributives et qui sont "sorties de la pauvreté se sont aussitôt identifiées aux demandes consuméristes de la classe moyenne", s'éloignent des idéaux de son Mouvement vers le socialisme (MAS). Morales a ainsi subi un premier revers important en 2016, lorsqu'il a perdu un référendum constitutionnel visant à l'autoriser à briguer un quatrième mandat. Le MAS avait alors réussi à contourner le verdict populaire en empruntant la voie judiciaire, le Tribunal constitutionnel ayant jugé en novembre 2017 toute limitation du nombre de mandats contraire au pacte de San José de 1978 relatif aux droits humains, en vertu duquel les citoyens des Amériques ont le droit d’élire et d’être élus "sans restriction".