10 septembre : les médias peinent à traiter l'appel à "tout bloquer"

Clara Barge - - Médias traditionnels - Fictions - Déontologie - 51 commentairesNicolas Framont : "C’est très politique, difficile et spéculatif de décrire un mouvement social avant qu’il n’existe"

Cet été, les appels à se mobiliser ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias : le 10 septembre, "blocage général". Mais à l'approche de la date, les rédactions semblent démunies pour qualifier et expliquer un "mouvement" encore insaisissable. Faute de mieux, beaucoup se tournent vers une comparaison familière : les Gilets jaunes.

Lorsqu'un évènement est en pleine éclosion, difficile de répondre à la formule magique des journalistes : les fameux "5W", "What, where, when, who, why".Une règle d'écriture apprise sur les bancs des écoles de journalisme, censée aider à poser les questions primaires pour dessiner le cadre de base d'une actualité. Mais, concernant les appels à se mobiliser le 10 septembre - à "tout bloquer" - impossible de cocher les cases clairement : la mobilisation n'a pas encore eu lieu. Pourtant, les médias traitent abondamment ce qu'ils appellent déjà un "mouvement", au risque de divers amalgames et zones de flou. Analyse d'une précipitation médiatique.

Contre l'injustice fiscale, de nombreux·ses Français·es attendraient donc le jour J pour "tout bloquer" : mercredi 10 septembre. Trois grands mouvements appellent, ce jour-là, à mettre le pays en pause - "Indignons-nous", "Bloquons-tout" et "Les essentiels", conjointement à des dizaines d'autres groupes. Parmi leurs motifs d'indignation : la proposition de supprimer deux jours fériés, le gel des prestations sociales ou les coupes budgétaires dans le service public. Bref, cette fois, les mesures d'austérité annoncées par François Bayrou le 15 juillet et sa volonté d'économiser 43,8 milliards d'euros ne passent pas.

Clarifions. La première évocation d'une mobilisation le 10 septembre a été relayée le 21 mai par un canal Telegram, "Les Essentiels", selon le Monde. Ce groupe aux positions souverainistes a publié, dans la foulée, d'autres contenus sur les réseaux sociaux (comme TikTok), jusqu'à ce qu'une vidéo gagne en visibilité, le 11 juillet. "Alerte confinement général le 10 septembre 2025", annonce-t-elle. Quatre jours plus tard, François Bayrou présente son plan pluriannuel"pour rééquilibrer les comptes publics" et déclenche des "réactions virulentes", amplifiant le mouvement. Le 19 juillet, le site "Mobilisation10septembre" (un tout autre site, non lié aux "Essentiels") est créé, avec le canal Telegram associé "Bloquons-tout". C'est finalement le groupe "Indignons-nous", lancé lui aussi à partir d'une boucle Telegram, qui devient le plus fédérateur de la mobilisation. Plusieurs figures de gauche comme Philippe Poutou diffuseront l'initiative, raconte le Monde.

Difficultés à qualifier

Une constante, dans la couverture médiatique réservée au mouvement du 10 septembre : la difficulté à le qualifier. C'est une "organisation nébuleuse" (le Point), un "mouvement plus nébuleux" (Huffpost), ou encore un "nébuleux mouvement" (la Croix). Le vocabulaire varie, de "Flou général" (Courrier International) à "mouvement diffus" (le Dauphiné), ou encore un "mouvementacéphale, plus que gazeux" écrit le Point

, tout en parlant de "revendications gloubi-boulga".

Très peu de médias titrent sur le mouvement "social" (à l'exceptiondu Temps). Pourtant, à ce stade, c'est l'information la plus stable : cette agglomération de mécontentement s'est formée pour organiser un "futur" mouvement social protéiforme. Un ensemble de réseaux informels construit "dans un agir ensemble intentionnel", selon une "logique de revendication, de défense d'un intérêt matériel ou d'une « cause»". C'est la définition sociologique du mouvement social, selon Erik Neveu, pionnier dans le domaine.

Quels seront les modes d'actions de ce mouvement ? "Tout bloquer", peut-être, mais comment ? Là encore, les médias sèment des pistes : manifestations, grève générale, boycott des supermarchés, solidarité via la mise en place de caisses de grève… L'Huma choisit la prudence, il s'agira de "combiner plusieurs modes d'actions : grève générale, désobéissance civile et boycott".

Des "milliers de manifestants" à venir?

Une mobilisation - en cours de construction - difficile à qualifier, mais aussi, à quantifier, pour les médias. Le 22 juillet, le Parisien parlait d'"un collectif d'une vingtaine de personnes [qui] s'est formé et appelle à la mobilisation à la rentrée", et poursuit avec "ces annonces ne passent pas pour certains citoyens qui sont déterminés à paralyser le pays à la rentrée". Sur "certains citoyens", un lien

hypertitre renvoie vers un autre article titré... 59% des Français ne veulent plus de François Baryou.Le 23 juillet, le Figaro reprend lui aussi la mention "d'un" collectif, malgré les nombreux groupes qui constituent le mouvement. Une réduction qui questionne la représentation de ce qui, justement, échappe à un noyau unique. Sur les réseaux sociaux, on parle de "milliers de personnes

" sur RFI

ou de "milliers de comptes francophones

" dans Le Monde

. Des milliers, comment savoir ? "Il n'y aura pas non plus 66 millions de Français dans la rue",

espère en tout cas un conseiller gouvernemental, auprès du micro de

RMC.

Partout, une source principale : un mystérieux employé d'Enedis

On pourrait donc s'attendre à entendre la voix de ces futur·es manifestant·es, estimé·es en nombre. Mais les médias s'appuient majoritairement sur les réseaux sociaux ou les sites affiliés aux collectifs pour relayer les revendications. "«Une machine qui nous broie», peut-on lire sur le site internet qui a été créé il y a quelques jours pour détailler les modes d'action et recenser les lieux de mobilisation", résumait RTL.

Fait marquant : une même source isolée - et anonyme - a été abondamment citée par plusieurs médias. Un mystérieux employé d'Enedis. Il serait "l'une des personnes à l'ori

gin

e de cette mobilisation", selon le Parisien, qui l'a interviewé. Il est également cité par l'Humanité. Dans leurs deux articles, parus le 22 juillet, ce trentenaire qui dit travailler chez le distributeur d'électricité explique les moteurs de son engagement. Depuis, son témoignage a été largement repris. France Info ré-utilise la source ("Contacté par le Parisien, l'un des initiateurs..."), TF1 également ("...assure l'un des organisateurs - qui se disent «apolitiques» - joint par le Parisien, refusant de dévoiler son identité mais précisant qu'il travaille chez Enedis"), Libé ("Auprès de l'Humanité, [...] une personne se présentant comme un salarié de 37 ans travaillant chez Enedis") ou encoreLe Point ("...assure ce trentenaire qui refuse de dévoiler son identité – on sait seulement qu'il travaille chez Enedis").

Localisation abstraite

Situer le mouvement, géographiquement parlant, a été là aussi un pari difficile pour les rédactions. Alors qu'il trouve racines sur Internet, il se déploie aussi en dehors des sphères numériques.

On en oublierait presque que le mouvement trouve un écho sur le terrain. Le groupe"Les Essentiels", serait par exemple lié à Julien Marissiaux, créateur d'un café associatif du Nord, nous informe Le Monde. Des groupes locaux ont aussi commencé à s'organiser, selon Mediapart, France Info ou encore Ouest France, dans l'objectif de structurer le mouvement.

En Bretagne, dans les Côtes d'Armor (22), Thibault Dugois est journaliste pour Ouest-France. Le 19 août, il a couvert une réunion du collectif "Indignons-nous" à Dinan, où une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées pour discuter du mouvement à venir. "Moitié actifs, moitié retraités", explique-t-il à Arrêt sur Images. Leur réunion prouve précisément, selon le journaliste, que les mobilisations en ligne ne se substituent pas au terrain - fracture numérique oblige. "Plusieurs personnes ont évoqué leurs difficultés à communiquer sur Télégram, pas si simple à prendre en main".

Ce que Thibault Dugois retient de cette réunion, c'est la diversité des profils, des sensibilités politiques et des envies d'actions - tous·tes réuni·es autour d'un vécu commun, marqué par les pressions économiques et les inégalités sociales. "Des ancrages à gauche comme à droite, des anciens gilets jaunes" mais pas seulement : "des personnes sans doute syndiquées, mais aussi un bon nombre venu par «pour voir» et exprimer une envie de changement", raconte-t-il. Une réunion pour se rencontrer avant de s'organiser, "cet échange voulait amener les gens à rediscuter ensemble, et ça a marché, malgré les désaccords, le débat restait très poli".

Situer politiquement : le principal écueil

Le mouvement vient-il de la gauche, de la droite, ou de l'extrême droite ? La question a, là encore, animé les rédactions. "Blocage du 10 septembre : gilets jaunes "très à gauche", extrême droite… qui est derrière cet appel à paralyser la France à la rentrée ?", titrait, par exemple, la Dépêche. La majorité des médias choisissent la prudence : "un discours clairement marqué à gauche, ce qui n'empêche pas que le mot d'ordre du 10 septembre ait été repris par une bonne partie de la réacosphère", publiait l'Humanité. Avec le soutien public de la gauche au mouvement du 10 septembre, la question du positionnement politique est revenue. "Le mouvement de blocage du 10 septembre ne vient pas de l'extrême droite, affirme LFI", titre Le Figaro

. À peu de nuance près, le même que 20 Minutes

, France24

, la Provence

, ou encore le Dauphiné

.

Olivier Poche est coordinateur de l'ouvrage Les médias contre la rue: 25 ans de démobilisation sociale

, paru avec l'association Acrimed (Action-Critique-Médias) en 2021 aux éditions Adespote. Il regrette que les médias se soient concentrés sur cette question, qu'il qualifie de "question médiatique" : "une question à laquelle on ne peut pas répondre mais qui est du pain béni pour les commentateurs professionnels". Le journaliste d'Acrimed regrette que les angles n'aient pas cherché plutôt à "documenter la réalité de cette situation, ni les impacts socio-économiques du plan Bayrou". Ce moment de "pré-mouvement" serait pourtant, selon lui, "l'occasion idéale pour faire du véritable journalisme : expliquer les tenants et les aboutissants de ces mesures, et les arguments de celles et ceux qui s'y opposent".

"Les médias se sont concentrés sur une question médiatique : celle à laquelle on ne peut pas répondre mais qui est du pain bénit pour les commentateurs professionnels : est-ce que c'est un mouvement de droite ou de gauche ?", Olivier Poche

Même constat pour Nicolas Framont, rédacteur en chef du média de critique sociale, Frustration Magazine. "Les médias se sont vite penchés sur l'angle classique et ont sur-focalisé cette question : « on ne sait pas qui il y a derrière, c'est donc d'extrême droite»", exprime-t-il lors d'un entretien pour Arrêt sur Images. Plusieurs articles ont en effet souligné les positions de l'une des premières boucles Telegram : "souverainistes", et pro-Frexit, par exemple. Bien qu'il soit impossible de mesurer précisément la présence de l'extrême-droite dans ce mouvement, lui pense que "ce lien est trop indirect : un relais sur les réseaux sociaux ne fait pas devenir ce mouvement social d'extrême-droite. Ça veut dire quoi, concrètement, être récupéré par l'extrême droite : seront-ils dans la rue, s'organiseront-ils ?". En voulant absolument répondre à la question du "qui" malgré l'anonymat du mouvement, "on voit l'extrême-droite partout, parce qu'elle est effectivement partout", estime Nicolas Framont.

Son magazine, Frustration, a rapidement pris une position claire vis-à-vis du 10 septembre, comme en atteste une vidéo ayant cumulé plus de 113 000 vues : BUDGET BAYROU: Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?. "Nous avons une ligne éditoriale assumée à Frustration : stimuler les mouvements de protestation et de lutte des classes. Quand ils se produisent, on les qualifie pour ce qu'ils sont mais on prend aussi en compte leur potentiel d'évolution", explique-t-il avant d'ajouter : "Quel que soit l'initiateur, nous avons choisi, à Frustration, de s'imposer sur cette date pour la faire devenir un mouvement émancipateur".

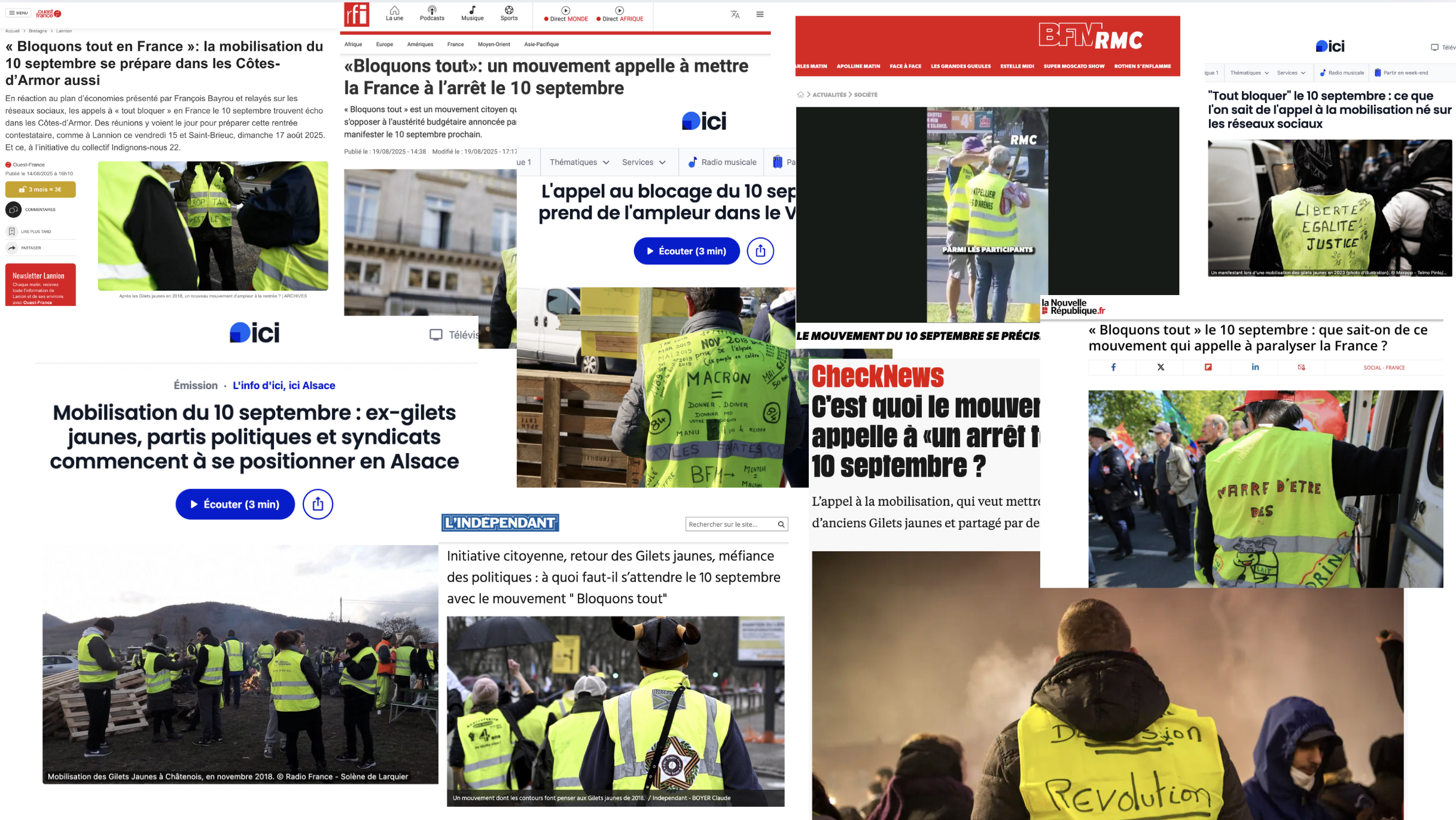

"Un remake des Gilets jaunes"

Les réflexes des médias et ces questions insolubles ("est-ce d'extrême droite ?") rappellent le traitement médiatique de la période des gilets jaunes, largement documenté par ASI. "On fait un remake des gilets jaunes", reconnaît Sébastien Schneegans, journaliste pour Le Point. Interviewé par ASI, il a enquêté pendant 10 jours sur les boucles Telegram de "Bloquons-tout", de "Mobilisation 10 septembre" et des "Essentiels". Selon lui, "Personne [parmi les journalistes] n'avait pris la peine de lire, dans le détail, leurs échanges, ou de s'infiltrer dans ces groupes".

Après avoir lu le travail de Libération et l'Humanité, Sébastien Schneegans remarque que dans la presse, "on manquait d'information concrète sur la manière [des futur

·e

s manifestant

·e

s]

de s'organiser. Il y a trois grands mouvements, est-ce qu'ils s'organisent ensemble ? On ne sait pas. En apparence, ils ont l'air désorganisés et c'est voulu, ils n'ont pas de chef, mais de nombreuses personnes s'organisent vraiment". Sébastien Schneegans raconte avoir eu accès "aux comptes rendus de réunion, et j'ai obtenu de nombreuses informations assez rapidement". Cet angle, c'est, selon lui, "la plus-value du papier", là où le flou domine ailleurs.

La comparaison avec les Gilets jaunes est d'ailleurs parfois explicite. À la télévision, comment illustrer visuellement l'annonce d'un événement qui n'a pas encore eu lieu ? CNews a choisi, précisément, des images des Gilets jaunes.

Et partout dans la presse, le mouvement social d'il y a sept ans est une référence omniprésente : des formules, "Le spectre des gilets jaunes revient", "à la manière des gilets jaunes" ; des questions, "nouveaux «gilets jaunes» ?", "Retour des Gilets jaunes ?", "Un nouvel «acte» des Gilets jaunes ?" ; des commentaires, "n'est pas sans rappeler le mouvement des gilets jaunes", "Ils font forcément penser aux Gilets jaunes" ou encore, "dont les contours font penser aux Gilets jaunes de 2018". Peut-être à raison : plusieurs similitudes peuvent être pointées du doigt - si ce n'est qu'une étincelle allumée sur Telegram et non pas Facebook, comme le soulignait Blast.

"Les médiassont forcément dans l'anachronisme et ne comprennent pas plus le mouvement en lui-même", Mathilde Larrère

Comme le rappelait Mathilde Larrère, historienne des mouvements révolutionnaires sur le plateau d'Arrêt sur Images en 2018, les médias puisent leurs explications "dans le précédent historique, comme puissance évocatrice" (poujadisme, sans culottes, la Grande Jacquerie…). Sept ans après, ASI a recontacté l'historienne (également ex-chroniqueuse ASI), qui analyse les continuités et les discontinuités entre les mouvements du présent et ceux du passé. "Les médias utilisent les précédents mouvements sociaux uniquement pour faire des analogies rapides, sans souvent connaître, comprendre les mouvements du passé avec lesquels ils font ces analogies". Ce faisant, faute d'historicisation, faute de réflexion sur les mouvements du passé, "ils sont forcément dans l'anachronisme et ne comprennent pas plus le mouvement en lui-même".

Pour Mathilde Larrère, peiner à qualifier le mouvement du 10 septembre n'a rien d'anodin. En ne disant par exemple que "mouvement" et pas "mouvement social", les médias "gomment le caractère social : de revendications sociales, de réalités sociales, de « colère sociale ». Or, le terme « social » est une forme de reconnaissance, de légitimation. Sans lui, on refuse de reconnaître sa présence légitime dans le champ social", précise la chercheuse. Elle ajoute : "L'emploi du terme «mouvement social» est souvent associé à une représentation des mouvements du 20e siècle, organisés, avec des représentants syndicaux reconnus comme porte-parole". Ainsi, refuser ce terme "invisibilise toute autre forme de mouvement social".

Le procédé pourrait avoir d'autres conséquences. Se muer, notamment, en prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, décrédibiliser le mouvement avant même qu'il n'ait eut lieu et participer à son potentiel échec. Comme le soulignait Nicolas Framont, "il y a une dimension performative de l'analyse qu'on a d'un mouvement social, la façon dont on le décrit va déterminer la façon dont il va être. C'est très politique, difficile et spéculatif de décrire un mouvement social avant qu'il n'existe". Rendez-vous le 10 septembre.