Startups : ça balance sur Instagram

Maurice Midena - - (In)visibilités - 18 commentairesLa subordination salariale n'est pas l'apanage des multinationales

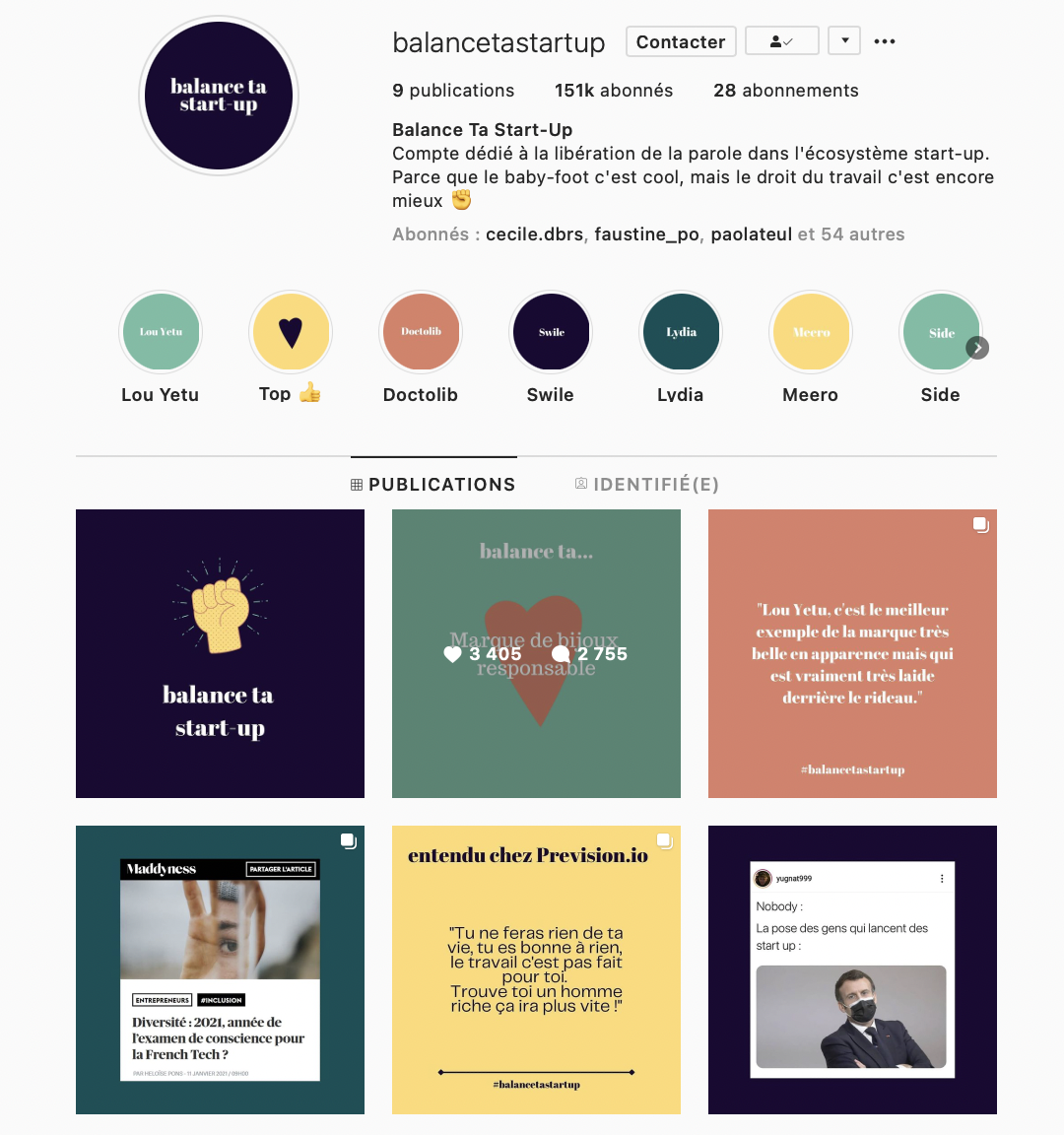

Sexisme, homophobie, mais aussi harcèlement moral : sur Instagram, des comptes anonymes tels que @balancetastartup diffusent des témoignages accablants sur les conditions de travail au sein des "jeunes pousses", et autres cabinets de conseil. Des tabous se lèvent, malgré la culture et l'ambiance "école de commerce", et malgré des médias peu équipés pour enquêter sur le sujet.

Le vernis cool des baby-foot, des afterworks et des open-spaces remplis de poufs, et les promesses de produits responsables, n'exonèrent en rien les startups des violences au travail. La "jeune pousse" Lou Yetu est un cas d'école. Le Parisien a, samedi 23 janvier, publié une enquête sur les conditions de travail au sein de cette marque de bijoux revendiquée "made in France", très populaire sur les réseaux sociaux. Des anciens salariés de l'entreprise y dénoncent des conditions de travail terribles : "Je ne suis pas de nature sensible, mais je n'ai jamais autant pleuré que là-bas. [...] J'ai donné beaucoup de temps et d'énergie, soirs et week-end compris. Mais ce n'était jamais assez bien", raconte une ex-employée anonyme.

La liste est longue des déboires subis. Outre les pressions de la fondatrice Camille Riou, les horaires à rallonge, les méthodes de recrutement, et l'absence de "distinction entre vie pro et vie privée", un potentiel mensonge de fabrication est pointé du doigt . De nombreux témoignages affirment que les bijoux ont été sourcés chez des grossistes chinois -Lou Yetu a tout démenti auprès du Parisien. Mercredi 27 janvier, c'est Libération qui s'est emparé du sujet. Phénomène "d'emprise", "humiliations", "burn-out", "début d'alcoolisme", crises d'anxiété à répétions. L'enfer made in startup nation.

Le buzz de "balance ta startup"

Ces deux enquêtes n'auraient pas vu le jour sans le récent buzz du compte Instagram "Balance ta startup". Fondé le 25 décembre, le compte a commencé à publier des témoignages sur les conditions de travail malsaines de certains fleurons de la "Tech" française et autres jeunes pousses. Apparaissent ainsi les noms de Lydia, application de paiement par téléphone très prisée des "nouvelles générations" qui a levé 112 millions d'euros en 2020. Ou encore Doctolib, célèbre plate-forme de prise de rendez-vous médicaux.

Concernant la fameuse fintech - ces startups de la finance -, les messages diffusés dénoncent un management "flou voire malsain". Un des dirigeants interdit aux salariés de dire "bonjour" le matin car cela "fait perdre trop de temps". Plus loin, on peut lire que "seul le CEO [le PDG, ndlr] est autorisé à saluer les salariés au bureau. Plus Lydia lève [des fonds], plus ses fondateurs semblent se sentir puissants. Et au-dessus des lois." Arguant que "on n'est pas dans le monde des bisounours", la direction aurait même poussé ses employés à publier des commentaires positifs sur Glassdoor - site de notation des entreprises -, pour compenser les avis négatifs qui s'accumulaient. Sans compter les multiples remarques sexistes et des employées stigmatisées si elles ont des relations avec des collègues hommes - l'inverse n'étant évidemment pas le cas.

Côté Doctolib, des voix affirment "être pressés comme des citrons pour des objectifs qui ne sont plus atteignables", avec des pratiques managériales qui "virent au harcèlement". En cause aussi, le mélange permanent entre "vie pro" et "vie perso", le copinage à l'excès, ainsi que le "culte voué à son CEO", vu comme un "demi-dieu". Une ancienne consultante de la boite raconte également avoir été licenciée du jour au lendemain après "sept mois à se défoncer. J'avais (accompli) tous mes objectifs, mais je n'avais pas de « copains » dans la boite. Mais je pense que c'est pas plus mal. J'ai vu des burnouts de gens de 30 ans."

Rapidement, le compte atteint les 7 000 abonnés. Mais c'est au moment de ses publications de "stories", le 19 janvier dernier, où s'accumulent des témoignages accablants sur le management de Lou Yetu, que sa popularité explose. Le lendemain, plus de 40 000 personnes suivent ce compte. Ils sont plus de 151 000 à l'heure où nous écrivons

Lou Yetu, c'est une trentaine d'employés. Comme pour les autres startups, Louise*, fondatrice de BalanceTaStartup, croule sous les messages. Si elle relève des dénonciations de "sexisme", "grossophobie", ou de "racisme", elle explique à ASI que "c'est le harcèlement moral qui revient le plus souvent." Agée d'une trentaine d'années, elle a travaillé en CDI aussi bien dans de grands groupes que dans des startups. Alors que les violences morales liées à la subordination salariale sont connues dans les multinationales, les startups se faisaient, elles, passer pour des îlots de paix salariale, et de bienveillance managériale. Mais le vernis "cool" s'écaille : "En fait c'est presque pire dans les startups, lâche Louise. On est managé par des égos surdimensionnés qui se permettent tout. C'est eux qui mettent le plus en valeur l'humain, mais le respectent le moins."

Dans la lignée des comptes @balance...

"Balance ta startup" s'inscrit dans une longue lignée de cassages de tabous initiée par #balancetonporc en 2018. Toutefois, au-delà des récits de harcèlements et agressions sexuels, il s'agit surtout ici de dénoncer des conditions de travail. Sur Instagram, le compte "Balance ton agency" (61 000 abonnés), a voulu mettre en lumière les logiques de harcèlement multiples dans le secteur de la publicité. Julie-Camille*, sa fondatrice en a été victime : "On savait qu'il y avait beaucoup de violences, mais on était pas préparé à ça, raconte-t-elle à ASI. J'ai fait un burn-out, je pouvais plus parler, j'ai perdu 10 kilos. Même si ça va mieux je suis encore sous antidépresseurs."

"Balance ton agency" a inspiré la création de "Balance ta startup". Qui lui-même a inspiré la création des comptes "Balance ton cab" et "Balance ton cabinet de conseil" qui publient des témoignages des abus de l'univers cloisonné des consultants. Ces deux comptes se sont créés le même jour, et ont décidé de fusionner face à la masse de messages reçus, ont-ils expliqué à ASI. "On a été vite débordés, rapporte à ASI Marie*, fondatrice de "Balance ton cabinet de conseil". On a des histoires similaires de partout, autant dans les « Big four » [Les quatre plus gros cabinets de conseil, ndlr] que dans de plus petites structures." "On voulait permettre aux consultants de dire tout haut, tout ce que tout le monde dit tout bas, abonde Paul*, créateur de "Balance ton cab". A savoir les égos surdimensionnés, les remarques déplacées et les horaires insupportables." Dans ces milieux, - conseil, pub ou start-up -, les semaines de 60 heures sont très souvent la norme. Cooptation, favoritisme, logique de performance jusqu'à la nausée et compétition permanente, ne sont guère des exceptions. Ceux qui ne suivent pas sont mis au placard, ou poussés vers la sortie. A moins que ce soit eux qui craquent les premiers quand le corps et la tête lâchent.

L'anonymat brise les tabous de la subordination salariale

Dans ces univers très verrouillés, l'anonymat est la seule issue. "Les détracteurs de l'anonymat crient aux tribunaux des réseaux sociaux et à la délation, relève Elise Fabing, avocate en droit du travail au barreau de Paris, et qui conseille ces comptes. Mais ils oublient la réalité du rapport de force salarial et la subordination économique. Pour avoir une audience de jugement à Nanterre aux prud'hommes, c'est 45 mois d'attente. Quand vous avez la trésorerie d'un Big four, y a pas de souci. Si vous êtes un salarié..." Ajoutez les ordonnances Macron qui ont plafonné les indemnités prudhommales, ce qui permet aux entreprises de budgétiser leurs licenciements. Même abusifs.

Louise, de "Balance ta startup", concède qu'"au début, l'anonymat, j'étais sceptique. Mais c'était le seul moyen pour libérer la parole." Pour justement éviter que ces comptes ne tournent au tribunal de la foule, leurs fondateurs prennent des précautions, à l'instar de Louise de "Balance ta startup" : "Je te demande soit une photo du contrat du travail, soit une capture du compte Linkedin pour m'assurer que la personne a bien travaillé dans la boite dont elle témoigne. Je ne prends pas en compte non plus les récits des comptes qui ont zéro abonné et qui ont été créés que pour porter préjudice à des concurrents." Ces comptes tiennent aussi à publier les témoignages positifs qu'ils peuvent recevoir sur les jeunes pousses et cabinets qu'ils épinglent. Et publient à chaque fois les réponses des entreprises mises en cause.

Une mine d'or pour des journalistes sans filon

A leur échelle, ces comptes font office de lanceurs d'alerte. Notamment pour les journalistes qui ont du mal à travailler sur les sujets de violence au travail dans ces milieux très hermétiques. Mickael Correia, journaliste indépendant, a publié pour Mediapart une longue enquête sur la startup Lunettes pour tous. L'entreprise propose de commander en ligne des dispositifs optiques à prix cassés. En juillet 2020, des employés se sont mis en grève : "Ça m'a mis la puce à l'oreille, car c'est plutôt rare dans ce genre de boites", explique le journaliste à ASI. Par hasard - et comme souvent dans les enquêtes -, il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait travaillé pour Lunettes pour tous. "J'ai eu quelques témoignages, et ensuite, ça a fait tache d'huile".

Depuis la mise en avant des succès de la startup nation, l'angle d'attaque des journalistes sociaux s'est cantonné à "l'uberisation", avec les récits des chauffeurs Uber, ou des livreurs Deliveroo et consorts sous-payés, peu protégés par leur statut d'auto-entrepreneur, malgré les logiques de subordination salariale à l'oeuvre. C'est le cas de Gurvan Kristanadjaja de Libération, qui a couvert les sujets économiques et sociaux pendant deux ans et demi : "On avait surtout eu vent des clivages sociaux avec en bas de la chaine des travailleurs immigrés de première ou de seconde génération, et en haut une culture « école de commerce » très corporate", analyse-t-il auprès d'ASI. Sans jamais avoir pu enquêter sur le haut de la pyramide.

Les boîtes mail débordent

De leur côté, les médias qui couvrent les questions entrepreneuriales et "d'innovation", et qui ont le plus de sources potentielles dans ces milieux, ont aussi du mal à mener des enquêtes incisives. Pour des raisons différentes. A Forbes France, où l'auteur de ces lignes a travaillé deux ans, la ligne éditoriale "pro-business" était peu compatible avec des enquêtes. La direction de la rédaction préférait raconter des "success stories" plutôt que de chercher à pointer certaines dérives. D'ailleurs, l'article très complaisant que le média avait publié sur Lou Yetu a été supprimé du site internet après les révélations de "Balance ta startup".

En outre, les startups savent faire en sorte qu'on parle d'elles en bien. Elles maitrisent avec brio les stratégies de marketing, de communication et de storytelling. Les boites mail des journalistes économie ou "Tech" débordent de communiqués de presse séduisants. La masse de l'information reçue concerne les levées de fonds et les "parcours atypiques". Oblitérant la face sombre de ce monde.

Du côté de Maddyness, média pure player estampillé "startup nation", c'est davantage un problème de forces vives assure-t-on. D'ailleurs, c'est sur ce site que le compte "Balance ta startup" a été mentionné pour la première fois dans un article intitulé "Diversité : 2021, année de l’examen de conscience pour la French Tech ?" Mais la petite équipe de quatre journalistes à temps plein n'a pas les moyens d'enquêter au même titre que des mastodontes, comme Mediapart ou le Monde. "Nous venons de publier une enquête sur les manquements dans la gestion de l'incubateur The Family, explique Thomas Giraudet, rédacteur en chef adjoint de Maddyness. Ça nous a pris des semaines et accru notre charge de travail. On a déjà un certain nombre de contenus à publier pour faire vivre le site. Faire de telles enquêtes c'est très compliqué."

"Les salariés ne parlent pas"

Comme toute enquête liée au harcèlement moral au travail, les rédactions ont un souci majeur : le manque de preuves. Pour une enquête, les journalistes sont friands de documents. Or, le harcèlement, c'est souvent des paroles, des comportements. Pas des écrits ni des fichiers Excel. Gurvan Kristanadjaja confirme : "Quand vous avez une plainte, ça donne le sentiment que les faits sont plus objectifs, surtout si la justice s'en est saisie. Mener une enquête quand tu peux récupérer le dossier, au lieu d'interroger tous les acteurs, c'est plus simple. Parfois on n'y va pas, parce qu'on se dit que c'est trop compliqué." Correia renchérit : "Le harcèlement relève des pratiques insidieuses qui demandent du temps à décortiquer et démontrer, et aujourd'hui peu de rédactions donnent le temps aux journalistes."

Dans tous les cas, les journalistes interrogés sont unanimes : "Les salariés ne parlent pas, assène Charlotte Robinet, chef du service économie-entreprises au Parisien

et co-autrice du papier sur Lou Yetu. Surtout sans syndicat. Si on n'a pas ces relais, l'info ne remonte pas jusqu'à nous." Mickael Correia insiste lui aussi sur l'importance des représentants syndicaux : "Le problème pour les journalistes qui traitent des questions sociales, c'est l'absence de syndicats dans les startups, qui sont souvent une porte d'entrée pour nous".

D'autant que le monde des médias et celui des employés de startups et autres consultants se connaissent mal. L'interconnaissance, qui est souvent un moyen de dégoter des sujets d'enquête, est rarement partagée par des journalistes d'un côté, et des jeunes diplômés de grandes écoles de l'autre. Ces derniers, à l'instar des créateurs des comptes précédemment cités, n'ont simplement pas eu l'idée d'en parler à des journalistes. Paul*, 27 ans, fondateur de "Balance ton cab" évoque même une forme de méfiance vis-à-vis des médias : "On peut avoir peur que. notre anonymat soit pas respecté, qu'ils vont être biaisés. Ou tout simplement, que ça ne va pas les intéresser."

Climat de peur, et "Omerta"

Dans ces milieux, une sorte "d'omerta" règne, selon les mots de Camille* 27 ans, qui a travaillé deux ans dans un "Big four", et qui a témoigné auprès de "Balance ton cabinet de conseil". "Tout le monde sait ce qui s'y passe, poursuit-elle auprès d'ASI. Mais dès l'école de commerce tu fantasmes sur le conseil. Tu seras bien payé, t'auras une super marque sur le CV, des responsabilités. Tu sais que tu vas prendre cher, mais tu veux prendre cher, ça a un côté excitant. Et quand tu y es, tu te rends compte que c'est pas une vie."

Les cabinets de conseil savent bien faire culpabiliser leurs ouailles. D'autant que ces salariés, souvent à peine trentenaires, se disent qu'ils n'ont pas de quoi se plaindre. Ils ont de bons salaires - 50 000 euros bruts annuels fixe après trois ans en conseil -, des bureaux attrayants, une bonne ambiance avec leurs collègues, et un statut social enviable.

Que l'on retrouve dans ces jeunes pousses une ambiance "école de commerce" n'est pas surprenant. Nombre de ces manageurs en sont issus. Camille Riou, la patronne de Lou Yetu, est diplômée de l'EM Lyon. Stanislas Niox-Chateau, président de Doctolib, épinglée par "Balance ta startup" est sorti d'HEC. L'esprit de corps des écoles de commerce et ses dérives ne sont pas sans rappeler ceux dépeints par les startuppeurs et consultants. La porosité permanente entre vie pro et vie perso y entretient ce sentiment d'appartenance à une grande "famille". Mais tout parent est capable des pires horreurs.

*Le prénom a été modifié par souci d'anonymat.