Photographier l'arrière-cuisine des beaux quartiers

Emmanuelle Walter - - (In)visibilités - 14 commentairesThomas Morel-Fort en immersion avec les employées de maison philippines

Le photographe Thomas Morel-Fort a partagé pendant plusieurs années le quotidien des employées de maison philippines en France, et il s'est rendu aux Philippines dans les familles de deux d'entre elles. Comment a-t-il pu photographier leur travail chez des employeurs peu scrupuleux ? Comment réagissent-elles à la publication de ces photos ? Récit d'une immersion.

Cela commence dans le métro, dans le 16e arrondissement de Paris, en 2015. Le photographe Thomas Morel-Fort, qui vit alors dans une chambre de bonne, a repéré des femmes asiatiques qui vont et viennent, seules ou ensemble, d'une station de métro à l'autre de l'arrondissement, et qui l'intriguent. Il finit par les aborder : "J'étais curieux"

. Et il découvre un monde parallèle, celui des employées de maison philippines du 16e. "Lentement, nous sommes devenus amis, et j'ai commencé à participer aux événements de la communauté, les rassemblements dans le parc de la Muette le dimanche, les soirées de dés. Je n'avais pas de projet particulier, mais je les photographiais régulièrement pour leurs photos de profil sur les réseaux sociaux, ou pour envoyer des photos à leurs familles... Et puis un jour, au bout d'un an, je leur ai dit que je m'intéressais à leur travail, à leurs conditions de vie. Elles étaient surprises, elles ne voyaient pas l'intérêt, mais elles ont accepté que je photographie leur quotidien."

Débute alors un travail au long cours, consacré tout particulièrement à deux femmes, Donna et Jhen ; Thomas Morel-Fort a pour inspiratrices les photographes américaines Darcy Padilla et Mary Ellen Mark, qui ont publié des monographies de femmes défavorisées, suivies pendant de longues années. Ses photos ont été publiées récemment dans Mediapart

, Marie-Claire

, 6 mois

, mais aussi dans le Guardian

et Der Spiegel

. Il a reçu le prix Camille-Lepage du festival Visa pour l'image de Perpignan. Pour Arrêt sur images

, il revient sur les coulisses de six photos.

Il n'y a plus de caméra de surveillance

"Nous sommes en mai 2016. Donna prépare la chambre de ses patrons libyens, dans leur villa sur les hauteurs de Cannes. Ils ont aussi un appartement avenue Foch à Paris, elle navigue entre les deux. Nous sommes venus tous les deux en train, je suis là incognito, et les patrons assurent qu'ils arrivent incessamment, et que la maison doit être parfaite. Mais ils n'arrivent pas. Ma présence l'arrange parce qu'elle se sent seule dans la grande villa ; elle me permet de prendre des photos parce qu'ils ont désactivé les caméras de surveillance, suite à une baisse de leurs revenus. Son salaire est correct, par exemple, cet été-là, 2000 euros pour une période d'un mois et demi. Mais il est versé de manière aléatoire, elle n'a pas d'horaires, elle n'est pas déclarée, elle est à la merci des caprices et du harcèlement de ses patrons."

"J'ai été embauché comme homme de ménage"

"Août 2016. Nous sommes de nouveau dans la villa à Cannes. Donna regarde la lumière du soir sur les marches du petit logement des employés, sous la piscine. Cette fois-ci, je suis là officiellement : j'ai été embauché comme homme de ménage, pour seconder Donna. Quand ils comprennent que je suis français, ils s'inquiètent sans doute de ce que je pourrais raconter sur leur domesticité sans papiers et au noir, mais c'est trop tard, je suis déjà au travail aux côtés de Donna, d'une nounou également philippine et de jardinier, chauffeur, et électricien maghrébins. Au début, je ne fais pas de photos, je planque mon appareil dans la chambre, j'attends d'avoir la confiance de tous les employés, qu'ils ne me dénoncent pas, moi ou Donna. J'observe aussi les allées et venues de la famille, pour évaluer les laps de temps pendant lesquels je pourrai faire des photos. Je suis stressé, j'ai peur que ça cause des problèmes à Donna. Et puis je finis par sortir l'appareil, un petit Canon semi-professionnel, discret. Ce lieu clos, sans loi, je veux le documenter. L'ambiance est très dure. On n'a pas d'horaires, on est accusés de voler de la nourriture, la patronne fait des caprices : la couleur de l'eau de la piscine ne lui plaît pas, il faut tout vider, ou bien elle renverse exprès des plats dans la cuisine pour que nous ayons tout à nettoyer, et du coup on est en retard pour nettoyer les chambres, etc."

"Je lui demande si je peux passer"

"En janvier 2017, comme souvent, j'appelle Donna et je lui demande si je peux passer, si la voie est libre. À ce moment-là, elle remplace la nounou de la famille libyenne, qui a démissionné tellement la maman du bébé est insupportable. Je me glisse dans l'appartement à un moment où il n'y a personne, je prends cette photo de telle manière qu'on ne voit pas le visage de l'enfant, évidemment. Depuis le début de mon immersion, je suis frappé du fait que ces femmes ne reportent jamais sur les enfants leur colère ou leurs frustrations vis-à-vis de leurs patrons. Elles en prennent grand soin."

"C'est moi qui vais voir leurs enfants"

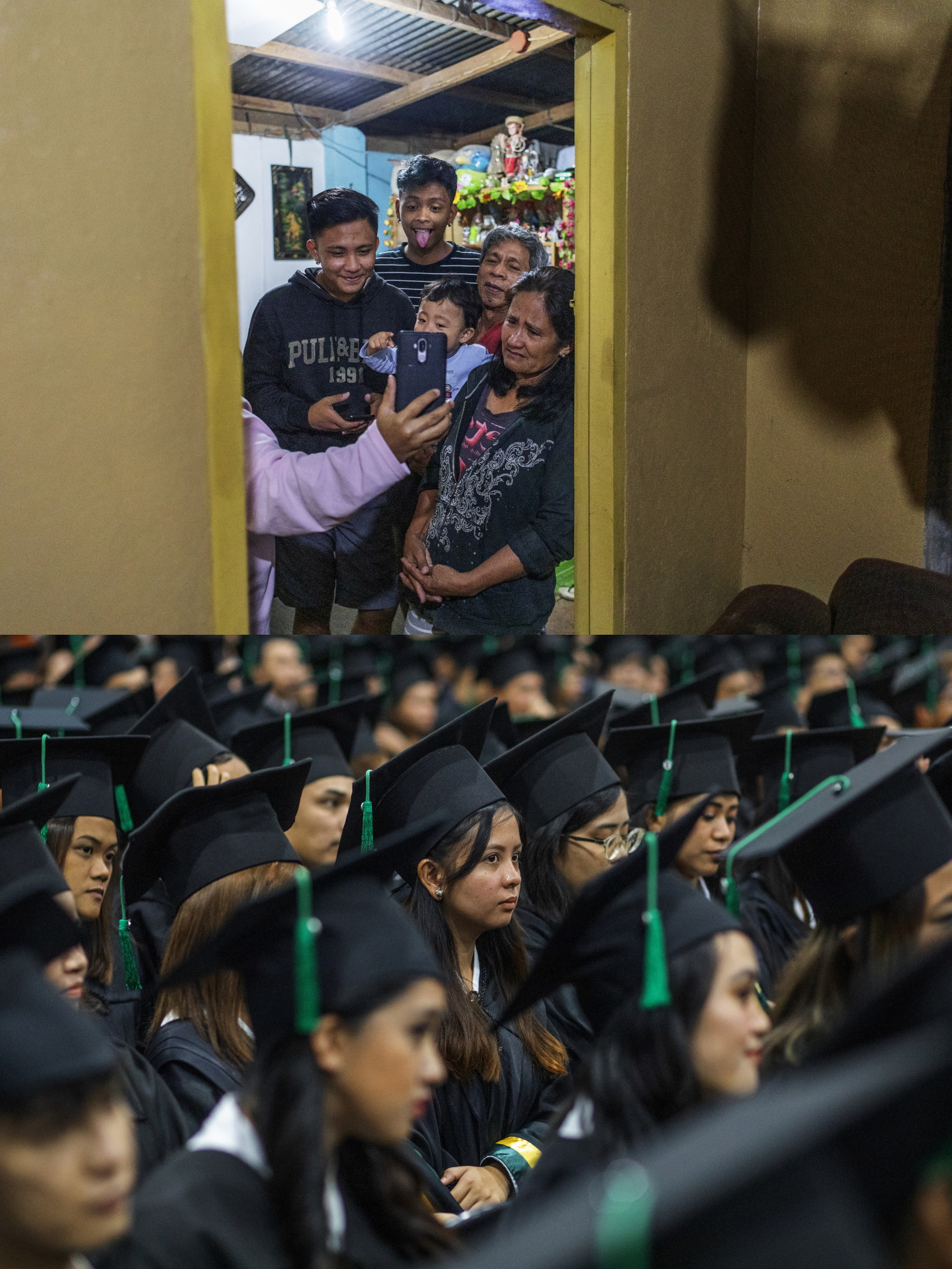

"Août 2019 : dans leur petit village des Philippines, la famille de Donna s'est rassemblée près de la porte, là où le wifi passe, pour lui parler par WhatsApp. Je prends la photo, j'habite chez eux depuis plusieurs jours et je me fais tout petit. Ils habitent une maison en tôles et vivent d'une petite exploitation de café et de fleurs. La photo révèle les différences d'états d'âme : les ados sont heureux de voir le visage de leur mère, mais sa maman pleure. Elle sait ce que sa fille endure, elle a été employée de maison elle aussi, à Taïwan... Jhen, l'autre employée que je photographie, m'avait dit : « Si tu veux comprendre, tu dois aller dans nos familles ». Pour financer le voyage, j'ai postulé au prix Camille-Lepage avec une première série de photos, et j'ai gagné. Je voulais partir avec elles pour photographier des retrouvailles après des années d'absence, mais elles ne peuvent pas : il faudrait de nouveau payer un passeur pour retourner en France, où elles veulent continuer de travailler pour financer les études de leurs enfants. C'est donc moi qui vais voir leurs enfants, leurs maris, sans elles... Mais je rapporte des Philippines une photo qui rend Donna très heureuse : la cérémonie de remise du diplôme d'infirmière de sa fille. Je me suis battu pour y assister, je n'avais pas l'autorisation nécessaire, mais c'était mon but ultime."

"J'ai passé les épreuves du « brotherhood »"

"Février 2020 : à Saint-Ouen, lors d'une réunion de la communauté philippine, Donna se fait tatouer parce qu'elle est devenue vice-présidente du "brotherhood", la confrérie, une association de solidarité informelle. Parce que je les fréquente depuis 2015, ils m'ont proposé d'en devenir membre moi aussi, j'ai accepté parce que je voulais payer une cotisation : je viens souvent, je profite des repas... J'ai passé quelques épreuves, du genre avoir les yeux bandés et accepter de tomber sans savoir qui va vous retenir (pour éprouver le niveau de confiance), réciter un texte en philippin..."

"Elles ne se voient pas comme des victimes"

"Bien sûr, j'ai attendu que Donna et Jhen changent d'employeurs pour exposer et faire publier leurs photos. Et quand les articles sont parus dans le Guardian

, Der Spiegel

et Mediapart

, on les a regardés ensemble, je leur ai traduit en anglais le texte de Mediapart.

Elles sont fières ; elles ont juste tiqué sur le titre du Guardian

, "Les nouveaux Misérables"

, en français (voir ci-dessus), je leur ai expliqué que c'était une référence littéraire. Elles savent qu'elles sont exploitées, mais elles n'aiment pas être considérées uniquement comme des victimes, elles se voient comme des femmes courageuses qui permettent à leurs familles de survivre, et à leurs enfants d'aller à l'université. J'aimerais continuer à les suivre, par exemple si Donna parvient à avoir ses papiers et peut retourner voir sa fille aux Philippines, devenue infirmière grâce à elle. "